T’sブログ

こちらでは、私たちの会社のようすをスタッフがご紹介しています。お気軽にご覧ください。

ブログ〜スタッフがお届けします。

T'sブログ更新しました「八戸市の太陽光・蓄電池補助金の申請開始」

2024-06-05

太陽光・蓄電池を検討している方!八戸市で補助金申請受付中

6月に入り、最近は曇り空の毎日で朝晩は少し肌寒いですね。

さて、八戸市では今週の6/3から燃料価格の高騰が続く中で、家庭におけるエネルギー費用の負担軽減を図り地球温暖化対策として温室効果ガス排出量削減の取り組みを推進するため、市民を対象に「市内の自ら所有し居住する敷地内に太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する場合の費用と高効率空調機器を設置する場合の費用の一部の補助」が始まりました!

この補助金は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。

FIT制度またはFIP制度により売電する場合は補助対象外です。

申請期間は令和6年6月3日(月)~9月30日(月)

上記の期間内であっても補助金額の合計が予算の額に達した場合は受付停止となります。

<補助金額>

八戸市から対象設備について要件が詳しく出ていますのでご確認ください。

●太陽光発電設備 上限35万円

●蓄電池 上限40万円

●高効率空調機器 上限 5万円

交付決定前に契約又は着工した場合は、補助対象外になるので気を付けましょう。

八戸市の補助金のほか、国の補助金で2024子育てエコホーム(リフォーム)でも蓄電池の補助金があります。

蓄電池導入のメリットとデメリット

<メリット>

・昼間はパネルで発電した電気を使い余剰電力は蓄電池へ貯めます。夜や日の出前の朝方に蓄電池の電気を使用できるので購入する電気料が減ります。

・災害が起きた時によく発生するといえば停電。

蓄電池があれば停電時でも電気が使えます。

<デメリット>

・一番に思い浮かぶのはやはり初期用です。

・二番目はスペースの確保

・三番目は寿命。蓄電池の寿命は十年から十五年と言われています。最近の蓄電池の多くはリチウムイオン電池を採用している為すぐに壊れたり極端に放電したりすることはありませんが同じリチウム電池搭載のスマートフォンやPCが劣化するように蓄電池も劣化します

私たちは東日本大震災時の数日に渡る体験から電気が使えなくなった時の不便さを痛感しました。

あれから10年以上が経ち、当時以上に身の回りには電気を必要とする物で溢れています。設備面では灯油やガスを使用するものを選んでも電気が通ってないと結局使用できないものがある。電気なくして私たちの日常はないですよね。

災害時の時はなんとか頑張って乗り切れるご家庭もあれば電気を使用する医療器具が必要な方もいらっしゃいます。

それぞれのご家庭で話し合ってみるいい機会かもしれませんね。

手続きの流れ

少し検討してみようか、と思ったら次へ進んでください

申請方法や必要書類などは以下をクリックすると八戸市のホームページにとべます

詳しくはこちら(八戸市のホームページ)

費用面ではすべての方がこの制度でお得になるわけではありません。

現在の電気料金の支払額と今回の太陽光パネル+蓄電池の工事費用の差額を十分検討することをおすすめします。

設置費用は規模や環境・設置場所で変わりますので現地調査の上でお見積りを取ります。

また、合わせて外壁塗装や屋根塗装の検討の方は工務店とご相談するのがとても良いと思います。

住宅の気密施工をしっかり行う弊社としてはせっかく気密性能の高い住宅を建てたのに、後から別工事として他業者が配線等の穴をあけた際に気密性が低下することがあるため、業者の選定には十分気を付けましょう。

T'sブログ更新しました「乾太くん専用収納ユニットが気になる」

2024-05-24

オススメ

新居にもリフォームにもおすすめな「乾太くん」に相棒

ユーティリティー全体のイメージは大事!

今日ご案内するのは昨年1月に発売された洗面脱衣室やランドリールーム等に設置できる収納「乾太くん専用収納ユニット」です。

「乾太くん」は圧倒的なパワーで衣類を時短で乾燥させる乾燥機です。

ここ数年、花粉対策や室内干臭や干し物スペースなどでお悩みのご家族にたくさん採用されています。

これまで「乾太くん」の設置には、主にスチール製ラックが用いられてきましたが、サニタリー空間にも統一感のあるインテリア性を求めるニーズが増えてきたことから、木質素材を用いた新たな専用の収納ユニットが開発されました。

「乾太くん専用収納ユニット」は使いやすく、また「乾太くん」本体と洗濯物の総重量を支える高耐久性と、ドライバーでユニット本体背面と床に固定する簡単施工が特長で、リンナイ株式会社の推奨品となっています。これから「乾太くん」をご購入しようという方、あるいは現在「乾太くん」をご使用になっており、専用台の買い替えをご検討の方には最適の製品です。

■間口750㎜×奥行き650㎜と「乾太くん」の設置に最適なサイズです。

■カウンター高さは、作業時に負担が少ない高さ(1050mm)です。

■水に強く、作業場所を増やせるスライドカウンターは、洗濯物の仕分けや洗濯畳みに適した高さです。

■引き出しには、洗濯ネットなどの洗濯用品、タオルや衣類を収納できます。

■足元は脱衣かごを収納するスペースとしてご利用できます。

T'sブログ更新しました「タカヤマホームの工務店リフォーム~新着施工例」

2024-05-13

チェック

実はリフォームも得意な工務店

シンプルモダンの素敵なお部屋です。床材を白くすることで部屋全体が広々と感じるように。

「タカヤマホームではリフォームもしてるんですか?」とお問い合わせを時々、いただきます。

新築のOB様はもちろんご存じなのですが、他の会社で建てたけどその会社は今はなくなってしまった・・・や、相性が合わずリフォームは他の会社にお願いしたい・・・などお客様によって様々な理由でご連絡をいただきます。親世代が建てたお家のリフォームで図面も見つからないです、というケースもあります。

現地調査をしていきますので、ますはご相談ください。

さて、今回は先日お引き渡しをしました大規模リフォームの施工例のご案内です。他社で購入された住宅を快適に過ごしやすくしました。今までとガラッと変わった大人テイストのインテリアで自分らしい暮らしを楽しんでいます。

今年度の2024省エネ住宅キャンペーンと東北電力のエコ替えキャンペーンを併用してお得に、快適な暮らしを手に入れました。

T'sブログ更新しました「4月は快適生活開始♫」

2024-04-29

待ちに待った新生活スタート!

昨年の11月から妙野場の展示場として、お借りしていたご家族様のお引き渡しをおこないました。

お掃除やお引き渡しの準備をしながら、スタッフ同士で出会いからの思い出を振り返り「本当に家族を想いやった快適な暮らしができるお家だったし、お施主家族のお人柄にたくさん励まされ、一緒に家づくりができた喜びがひとしおだったなあ」と語らいました。

こちらで出会った新しいお客様ともいいご縁をいただきました。

ありがとうございました。

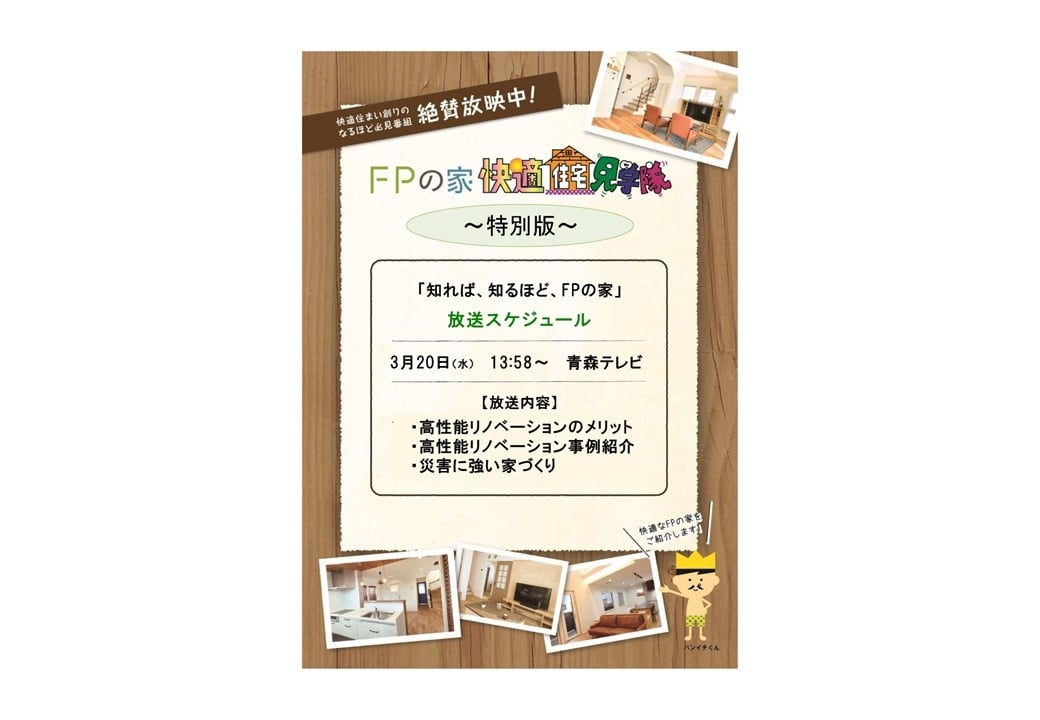

T'sブログ更新しました「FPの家 特別版番組」

2024-03-18

オススメ

「高性能リノベーションのメリット、その事例紹介」

今回はリノベーションと災害に強い家づくりをテーマとしております。

今住んでいる家の断熱・耐震が気になる方。

中古住宅を購入予定だけど、どうしたら家族が快適に安心した暮らしができるかな?

中古住宅を購入して住宅ローンの月額支払いを抑えたつもりだったけど予想以上に光熱費がかかり、断熱リフォームをお考えの方。

災害に強い家づくり

老後の負担を考えたら怖い!年金生活になる前にできることを考えよう。

T'sブログ更新しました「ZEH基準」の家はどの会社も性能は同じ?」

2024-03-18

重要

ZEH基準=高気密住宅ではない

こんにちは。

「ZEH]という言葉。数年前に比べて補助金の対象となることや2030年までには新築の基準がこのレベルに引き上げることも建築物省エネ法のロードマップに盛り込まれました。

タカヤマホームにいらっしゃる新築のご相談内容も「ZEH基準」以上を求めるお客様がほとんどです。

漠然とした「暖かい家」という表現から外皮平均熱貫流率(Ua値)という数値で住宅性能がわかりやすくなりました。

数字が小さいほど家の内部から熱が逃げにくい家となります。

Ua値は1棟1棟それぞれに計算して算出されます。 時々よその営業さんから「うちのUa値は●●です」と聞きますが、それは違います!

時々よその営業さんから「うちのUa値は●●です」と聞きますが、それは違います!

では、ZEH基準の家はどれも同じなのか?

八戸の場合、ZEH基準のUa値の範囲は0.5~039ですが、住宅性能は断熱性だけでなく気密性をあげることで断熱効果の恩恵をしっかり受けることができるのです。

意外と混同しやすいのがZEHは高気密住宅でもあるんじゃないの?と勘違いする方もいらっしゃいます。

実は空調によって適温となった空気を長時間、省エネで維持し続けるためには高気密にも目を向けることが重要となります。気密を高める(住宅の隙間をゼロに近づける)一番の方法は、しっかりと教育を受けた大工さんが気密施工するための重要なポイントをしっかりおさえているか?というところです。

ちなみに気密(相当隙間面積)はC値で表します。

数値が小さいほど気密性が高い(隙間が少ない)建物になります。

現在、そこまでの技術を大工さんに求めないで建築している会社がほとんどです。それは建築基準法の中に、気密に関して定めていないからです。

でも、考えてみてください。どんなにいい断熱材やサッシを使っても隙間があっては宝の持ち腐れ。確かに新築にすれば、今までより暖かい家になりますが思ったよりも結露したりスーと寒かったりする家もあります。

また、C値は地域によって高気密と言える値が変わってきますので、冬は-10度にもなる八戸では0.5を切る性能は欲しいですね。

「家は性能」とうたっている一●工●店さんの営業マンも「07を切ればいいですよ」とお話していましたが弊社では0.5未満がほとんどで、平均では0.3くらいです。

タカヤマホームでは全棟気密測定をしてお引き渡しをしております。

T'sブログ更新しました「知らないと損する省令準耐火構造」

2024-02-21

最大5年ごとの火災保険料が更新するたびに割引が適用

「省令準耐火構造」って聞いたことありますか?

木造の家は火に弱いかもという印象はありませんか?木造でも延焼しにくい家づくりは可能です。

燃えにくい家→逃げる時間を稼げる、財産を家です。

これって家族の生命を守るってことです。

隣家からのもらい火で命を落としたり、大けがをすることもあります。自分たちが気をつけても防ぎきれないものから家族を守る手段があることを知っていただきたいです。

よく、火災保険の保険料の割引がかなり大きいのだけど、いざ入居するときに「そういう構造があるって初めて知りました 」ということがないようにタカヤマホームでは「標準仕様」にしています。

」ということがないようにタカヤマホームでは「標準仕様」にしています。

省令準耐火構造のデメリットはほとんどなく、「コストが一般よりかかる」ところですが保険料の割引でペイできるのでメリットのほうがはるかに大きいです。

T'sブログ更新しました「女子が心ときめくもの」

2024-01-30

毎日、家族が使うものなら・・・好きなものと暮らす

少し前に「女優ミラー」というワードがはやりました。

さすがに自分が使う鏡に「女優」なんてつけるのちょっと恥ずかしい、、、と思うりつぴーです。

さて、海外のおしゃれな身支度用だったり洗面所に置く鏡でこのようなデザインはいかがでしょうか。

サークルミラー、素敵ですよね。ここ数日、美容院様の一部改装で使用したいとのご相談があって色々探す機会がありました。

こちらの画像にトキメキ

ませんか?

ませんか?

鏡だけを新しいものに交換するのも良いかと思います。でも新築・リフォームの機会がある方には採用のご検討はいかがですか?

家具も一緒にコーディネート

2024-01-17

コーディネーターの上野です。今年もどうぞよろしくお願い致します。

今日はトレンドの家具を次々と発信している家具メーカーで有名な「関家具」の担当者の松原さんとダンゴルさんの2名が福岡県から飛行機で八戸に訪問してくれました。

タカヤマホームでは家づくりに付随する家具選び(コーディネート)・お得な価格での購入もできます。

関家具の商品はTVドラマや雑誌などなど、様々なメディアでも取り扱われるオシャレな家具を販売しています。興味のある方だと名の知られている「クラッシュクラッシュプロジェクトもその一つです。もちろん、お客様が個人でオンライン購入もできますがタカヤマホームが代理店としてお悩みやご相談の窓口をお客様お傍でサポートできるのがとても好評いただいております。ソファーの生地はカットサンプルもお取り寄せできます。定番カラーだけでなくオーダー品でお時間はいただきますがカラーの数も多数そろえている商品もありますので家具選びがとてもワクワクします。

残念ながら実物は一番近くても仙台になってしまうのでカタログからお選びいただく形になります。

弊社からの購入の条件は、新築・リフォーム工事をご契約いただいたお客様にインテリアにあわせて家具をご購入いただけます。

タカヤマホームでは高性能な家づくりはもちろんですが、お客様が大好きなインテリアで楽しく充実した暮らしを彩って欲しいと願っており、家具の取り扱いもしております。

T'sブログ更新しました「1/13-14は新春オープンハウス開催♫」

2024-01-08

「OPEN HOUSE&土地販売会を開催」

今週末の1/13-14の土日は八戸市野場で

OPEN HOUSE&土地販売会を開催します。

予約制で時間は2日間とも

10:00~ 13:00~ 15:00~ 17:00~

です。

子育て絶賛頑張り中のママをはじめ4人家族 が暮らす快適動線の3LDKのおうちです。

が暮らす快適動線の3LDKのおうちです。

また、インテリアは暗くならないインダストリアル系で当社のカーサデオリーブ仕様と間接照明も大好評です。

全国ご当地の人気カレー の詰め合わせを福袋で準備しております。お楽しみに~

の詰め合わせを福袋で準備しております。お楽しみに~

ご予約をお待ちしております