瑕疵担保履行法

瑕疵担保履行法スタート

住宅瑕疵担保履行法の制定

「構造計算書偽装問題」と法律改正・制定

〜「住宅瑕疵担保履行法」の制定〜

構造計算書偽装問題を契機に、

構造計算書偽装問題を契機に、

〜「住宅瑕疵担保履行法」の制定〜

構造計算書偽装問題を契機に、

構造計算書偽装問題を契機に、 住宅の売主等の「瑕疵担保責任履行」のための措置について法律が整備されました。

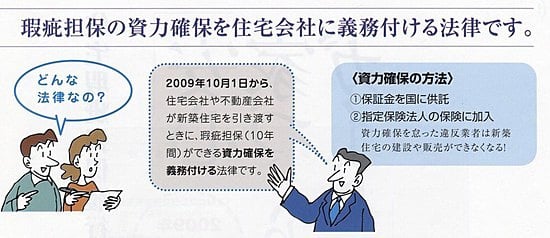

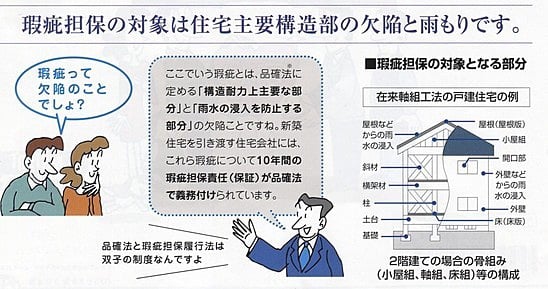

新築住宅については、すでに平成12年4月施工の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第61号、住宅品質確保法)に基づき、売主および請負人に対し構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付 けられています。

ところが、平成17年11月に「構造計算書偽装問題」が発覚すると、こうした法制度だけは、消費者保護としては不十分であり、売主や請負人の財務状況によっては義務化された責任が果たされない場合もあることが明らかになりました。

そこで、建築確認・検査の制度、建築士制度の見直しとともに、住宅の売主等の瑕疵担保責任履行のための措置の充実・強化についても法整備が行われました。

ところが、平成17年11月に「構造計算書偽装問題」が発覚すると、こうした法制度だけは、消費者保護としては不十分であり、売主や請負人の財務状況によっては義務化された責任が果たされない場合もあることが明らかになりました。

そこで、建築確認・検査の制度、建築士制度の見直しとともに、住宅の売主等の瑕疵担保責任履行のための措置の充実・強化についても法整備が行われました。

履行確保措置を義務付け

「住宅瑕疵担保履行法」制定の背景と目的

〜「瑕疵担保責任」の履行確保措置の義務付け〜

「住宅品質確保法」が10年間の瑕疵担保責任を、

「住宅品質確保法」が10年間の瑕疵担保責任を、

〜「瑕疵担保責任」の履行確保措置の義務付け〜

「住宅品質確保法」が10年間の瑕疵担保責任を、

「住宅品質確保法」が10年間の瑕疵担保責任を、 「住宅瑕疵担保履行法」がその瑕疵担保責任を履行するための措置を定めています。

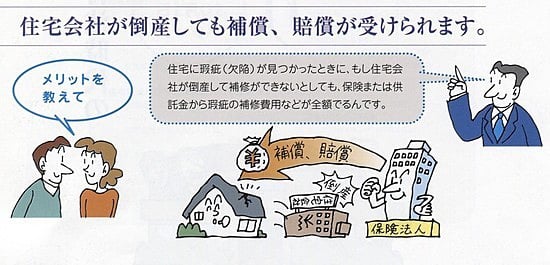

「構造計算書偽装問題」では、あるデペロッパーが分譲したマンションの構造耐力が不足しているため、建て替えを含む大規模な補修工事が必要であり、多額費用がかかることが判明しました。本来、法律で決められた義務である瑕疵担保責任がデベロッパーにより履行されていれば、住宅購入者の費用負担は生じないはずですが、デベロッパーは倒産してしまいました。

これに対して、国や地方公共団体も一定の資金支援を行いましたが、それでも住宅購入者は、既存の住宅ローンに加えて新たな負担を抱えることになってしまいました。こうした問題に対応するために制定されたのが、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号、住宅瑕疵担保履行法)です。

平成12年に施工された「住宅品質確保法」は、民法の特例としての瑕疵担保責任の義務付け等を定めていますが、「住宅瑕疵担保履行法」は、「住宅品質確保法」で定められた瑕疵担保責任を履行するための措置を住宅供給業者に義務付けています。したがって、これら二つの法律が相まって、買主や発注者の救済が図られる制度といえます。

これに対して、国や地方公共団体も一定の資金支援を行いましたが、それでも住宅購入者は、既存の住宅ローンに加えて新たな負担を抱えることになってしまいました。こうした問題に対応するために制定されたのが、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号、住宅瑕疵担保履行法)です。

平成12年に施工された「住宅品質確保法」は、民法の特例としての瑕疵担保責任の義務付け等を定めていますが、「住宅瑕疵担保履行法」は、「住宅品質確保法」で定められた瑕疵担保責任を履行するための措置を住宅供給業者に義務付けています。したがって、これら二つの法律が相まって、買主や発注者の救済が図られる制度といえます。